Unliebsamer Realitäten entledigt man sich durch Ignoranz und Verdrängung. Auch wenn es um Menschen geht, die unter der zynisch klingenden Überschrift „Hoffnung“ in Isolation leben.

Roma im Fernsehen – das verspricht bunte Bilder musizierender und tanzender Menschen, die jenseits der Zivilisation in althergebrachter Weise ihre von außen schwer zugängliche Kultur leben. Aber ist das die Realität?

Der Dokumentarfilm Die Stadt der Roma von Frédéric Castaignède widmet sich dem Alltag einiger Bewohner der bulgarischen Stadt Sliven. Das Viertel mit dem Namen „Hoffnung“ ist vom Rest der Stadt durch die Eisenbahnlinie und eine Mauer abgetrennt. Viele der hier lebenden Menschen haben nicht Bulgarisch, sondern Romani als Muttersprache. Neben der Armut ist die Sprache die wesentliche Eigenschaft, die die Menschen im Bezirk „Hoffnung“ miteinander gemeinsam haben. Und, dass sie hier unsichtbar für die anderen Bewohner von Sliven sind.

Der Film porträtiert einige Personen in ihrem Alltag. Obwohl diese Menschen mit alltäglicher Ausgrenzung konfrontiert sind, sind sie keine Opfer und werden auch nicht als solche dargestellt. Sie sind souveräne Akteure in ihren verschiedenen Lebenssituationen, die bewusst über ihr gesellschaftliches Randdasein reflektieren, dem sie entkommen wollen.

Die Arbeit des aus dem Viertel stammenden Schulbeauftragten hat Erfolg, die Kinder besuchen die Schule, auch wenn sie dort nicht Romani sprechen dürfen. Aber wegen ihrer Herkunft bleiben die Kinder gekennzeichnet, sie können nicht einfach „normale“ Schüler sein. Keines der bulgarischen Kinder möchte neben einem „***ner“ sitzen. Kürzlich erst sei sogar ein bulgarischer Schüler, der sich neben eine „***ner“ setzte, daraufhin selbst als „***ner“ beschimpft worden. Der Stellungskrieg zwischen den Identitätsgräben beginnt im Klassenraum der Grundschule. Nation oder „pfui“.

Der Film bleibt unsentimental, Hintergrundmusik gibt es nur sehr sparsam, eine kommentierende Stimme bleibt dem Zuschauer erspart. Die Bilder und vor allem die Menschen sprechen für sich. In frappierender Lächerlichkeit präsentieren sich die Sätze des Schuldirektors, die „***ner“ hätten ein leichteres, weil sorgloseres, von Musik geprägtes Leben, die „Psychologie ihres Volkes“ sei bestimmt von Misstrauen, all das sei Teil einer genetischen Veranlagung. Diese Aussagen brauchen keinen Kommentar.

Die im Film umrissenen Probleme sind in ihrer großen und differenzierten Gesamtheit vorwiegend sozialer Natur. Die anderthalb Stunden geben einen Ausschnitt. Wer Romani spricht, outet sich als Teil einer unbeliebten Gruppe, die im bulgarischen Identitätskonzept nicht vorgesehen ist. Ein Mann habe sogar seinen langjährigen Job verloren, weil er sich irgendwann selbstbewusst als Rom bezeichnete. Seit die Kinder täglich ihr Viertel „Hoffnung“ verlassen, um in die Schule zu gehen, meiden bulgarische Schüler die Schule zunehmend. Die bulgarischen Eltern befürchten Nachteile für ihre Kinder, oder sie wollen nicht, dass ihre Schützlinge neben „***ner“ sitzen.

Die schlammigen Straßen des Viertels werden zufällig zur Zeit der Filmaufnahmen (die gleichzeitig die Zeit des Kommunalwahlkampfes ist) geteert. Der Teil „Hoffnung“ ist von der Stadt Sliven abgekoppelt. Die Isolation des Bezirks wird gleich am Filmanfang deutlich, an den Reaktionen zweier Lehrerinnen, die nicht aus dem Viertel sind. Für sie ist die kleine Exkursion ungewohnt, sie reagieren abgeneigt auf die Umgebung. Es ist unschwer erkennbar, dass die beiden nicht gern dort wohnen würden.

Von den Schülern wird erwartet, dass sie täglich ihr Viertel verlassen, um die Schule zu besuchen. Dafür benutzen sie die lange Unterführung unter der Mauer und den Gleisen entlang. „Und ab jetzt nur noch Bulgarisch sprechen!“

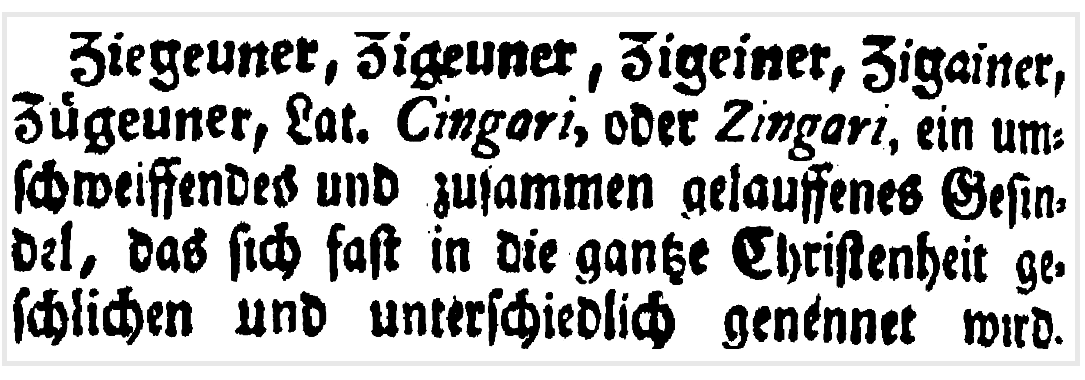

Screenshot Johann Heinrich Zedlers Universallexicon/

Screenshot Johann Heinrich Zedlers Universallexicon/